「箏」と「琴」の違いについて解説【箏と琴は異なる楽器】

こんにちは、箏曲演奏家の福田恭子です。

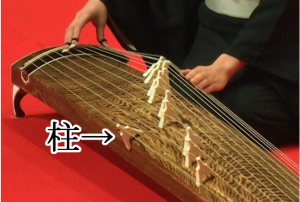

みなさんが「こと」と聞いて思い浮かべる楽器(写真参照)を漢字で書く場合、「琴」という字を使われる方が多いのではないかと思います。

みなさんが「こと」と聞いて思い浮かべる楽器(写真参照)を漢字で書く場合、「琴」という字を使われる方が多いのではないかと思います。

しかし、この「こと」は、「琴」ではなく、正しくは「箏」という漢字を用います。普段、あまり箏に馴染みのない方にとっては、「箏」でも「琴」でも、どちらも一緒だと思われているかもしれませんが、実は「箏」と「琴」は異なる楽器なのです。

今回は「箏」と「琴」の違いについて、分かりやすく説明したいと思います。

「琴」は柱がない絃楽器

「琴」という漢字で「きん」と呼ばれる楽器は、古代中国の「七絃琴」として知られる絃楽器を指します。琴柱や琴爪は用いず、徽と呼ばれる13個の目印により左手の指で絃の長さを区切って音程を作り、右手の指で絃を弾きます。(イメージイラスト参照)

また、日本の一絃琴(須磨琴)や二絃琴(八雲琴)も、琴柱や琴爪は用いず、絃を押さえる場所で音程を決めます。

ただし、和琴や伽耶琴にも「琴」の字が含まれていますが、これらには柱がありますので、「琴」と付くものがすべて柱がないというわけではないようです。

「箏」は柱がある絃楽器

奈良時代に中国の唐から十三本の絃を持つ楽器が日本に伝来しました。それが「箏」で、現在一般的に知られているものになります。

奈良時代に中国の唐から十三本の絃を持つ楽器が日本に伝来しました。それが「箏」で、現在一般的に知られているものになります。

箏の胴の上に立てられた柱という可動式ブリッジを動かして音の高さを決めるのが特徴です。そして、右手の親指・人差し指・中指に箏爪を付けて演奏します。

なお、「箏」という字は訓読みで「こと」、音読みで「そう」と読みますが、楽器の名称としては「こと」と読むのが一般的です。確かに平安時代には「箏」あるいは「箏のこと」と呼ばれていました。当時、「こと」というのは、絃楽器の総称を意味する言葉で、他にも「琴のこと」、「琵琶のこと」、「和琴のこと」というような使われ方をしていました。いつから楽器の名称としての「箏」を「こと」と呼ぶようになったのか、正確なところは不明ですが、少なくとも筑紫箏曲が誕生した安土桃山時代には「こと」と呼ばれるようになったようです。ただし、「箏曲」の場合は、「こときょく」ではなく「そうきょく」と読みます。

お箏についてさらに知りたい方は以下の記事が参考になります。あわせてご覧ください。

お箏の部品の名称を知ろう

お箏と三味線Q&Aコーナー

まとめ

このように「箏」と「琴」は、本来異なる楽器ですが、「箏」という字が常用漢字ではないことから、訓読みで「こと」と読まれる「琴」の字が一般的に用いられるようになり、十三本の絃を持ち柱を立て、箏爪を付けて演奏する「こと」を「琴」と書くことが定着してしまったと考えられます。

基本的には柱があるのが「箏」、ないのが「琴」(ただし和琴や伽耶琴のような例外あり)と覚えておくと良いでしょう。

ちなみに、「箏」と似ている漢字に「筝」(竹冠に争)という漢字ありますが、「箏」が正字(従来から正しいとされている文字)で、「筝」が俗字(一般に通用するが正式でない文字)となります。よって、「筝」でも間違いではないのですが、「箏」の字を用いることの方が一般的だと思います。

箏曲演奏家 福田恭子